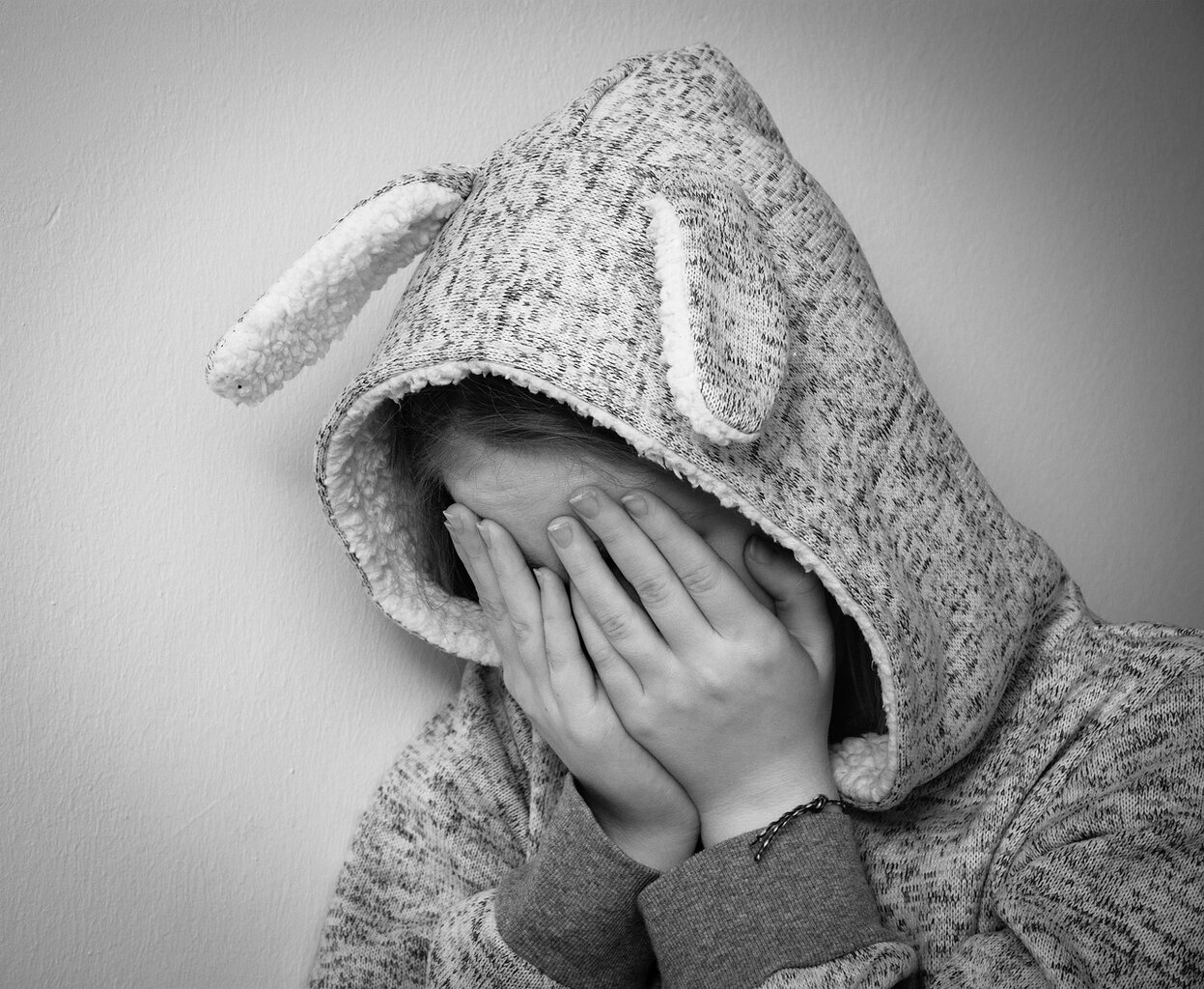

Mobbing beginnt früh – Wie wir Kinder vor Ausgrenzung schützen können

Mobbing ist kein Phänomen, das plötzlich in der Schule auftaucht. Bereits im Kindergartenalter zeigen sich Dynamiken, die sich in der Grundschule und im weiteren Leben verfestigen können. Kinder beobachten, übernehmen soziale Muster und finden ihren Platz in Gruppen. Doch was passiert, wenn ein Kind ausgegrenzt wird? Wenn Hänseleien zur Gewohnheit werden oder wenn ein Kind sich durch sein Verhalten unbewusst selbst ins Abseits stellt?

Mobbing ist ein komplexes soziales Geschehen, das nie nur Täter*innen und Opfer kennt. Es geht um Gruppendynamiken, um unausgesprochene Regeln und um den Umgang der Erwachsenen damit.

Wer mobbt? Wer wird gemobbt?

Mobbing geschieht nicht zufällig. Es gibt immer ein Zusammenspiel von Persönlichkeit, sozialem Umfeld und Gruppendynamik. Kinder, die mobben, tun dies oft nicht aus reiner Boshaftigkeit, sondern aus einem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Kontrolle oder Sicherheit. Manchmal wiederholen sie unbewusst Muster, die sie selbst erlebt haben.

Auf der anderen Seite stehen Kinder, die gemobbt werden – weil sie anders sind, weil sie sich nicht gut behaupten können oder weil sie schlichtweg zum „schwächsten“ Glied einer Gruppe werden. Manche Kinder ziehen sich zurück, andere versuchen verzweifelt, dazuzugehören. Oft entwickeln sich über Jahre feste Rollen, die schwer zu durchbrechen sind.

Die Rolle der Eltern – Unterstützung oder Verschärfung des Problems?

Eltern spielen eine entscheidende Rolle – bewusst oder unbewusst. Manche Eltern sind aufmerksam und erkennen früh, wenn ihr Kind leidet. Andere ignorieren die Anzeichen oder reagieren mit Überforderung. Und dann gibt es noch diejenigen, die Mobbing verharmlosen oder sogar rechtfertigen („Das ist doch normal unter Kindern!“).

Besonders heikel wird es, wenn sich Eltern untereinander in den Konflikt einmischen. Anstatt konstruktive Lösungen zu suchen, entstehen manchmal neue Fronten. Eltern solidarisieren sich mit „ihren“ Kindern, Lehrkräfte werden unter Druck gesetzt oder es kommt zu gegenseitigen Schuldzuweisungen. Doch wer profitiert davon? Sicher nicht die Kinder.

Welche Möglichkeiten haben Pädagog*innen?

Lehrkräfte und Erzieher*innen stehen oft zwischen den Stühlen. Sie erkennen, wenn sich Dynamiken entwickeln, müssen aber mit begrenzten Ressourcen und viel Fingerspitzengefühl handeln. Nicht jedes Konfliktverhalten ist gleich Mobbing – und nicht jede Intervention führt zur Lösung.

Dennoch gibt es Möglichkeiten:

- Aufmerksamkeit und Prävention – Kinder früh für respektvollen Umgang sensibilisieren, bevor feste Rollen entstehen.

- Genaues Hinschauen – Nicht nur Täter*innen oder Opfer betrachten, sondern die ganze Gruppe mit einbeziehen.

- Handlungsfähigkeit stärken – Betroffene Kinder unterstützen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und sich zu behaupten, ohne sie zum „Problemfall“ zu machen.

- Eltern einbinden – Ein respektvoller Austausch, der nicht auf Schuldzuweisungen basiert, sondern Lösungen sucht.

Kinder, die „aus der Reihe tanzen“ – und unser Umgang mit ihnen

Jedes Kind hat sein eigenes Tempo – in der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung. Doch in einem System, das oft wenig Raum für Individualität lässt, fallen manche Kinder auf. Sie sind vielleicht impulsiver, sensibler oder brauchen mehr Zeit, um soziale Codes zu verstehen.

Wenn wir diese Kinder vorschnell als „schwierig“ oder „auffällig“ abstempeln, tragen wir dazu bei, dass sie sich selbst in einer Rolle verfestigen, aus der sie kaum herauskommen. Was sie brauchen, ist nicht Ausgrenzung, sondern Begleitung. Ein Umfeld, das anerkennt, dass soziale Fähigkeiten wachsen dürfen – ohne Stigmatisierung.

Wer trägt Verantwortung?

Mobbing ist keine Frage einzelner Schuld. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es braucht Pädagog*innen, die frühzeitig eingreifen, Eltern, die nicht nur ihr eigenes Kind sehen, und Kinder, die lernen, dass ein wertschätzender Umgang nicht nur eine Regel, sondern eine Haltung ist.

Ein wohlwollendes Miteinander beginnt nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Es beginnt dort, wo Kinder lernen dürfen, dass Vielfalt normal ist. Dass alle dazugehören dürfen – und dass es in Ordnung ist, verschieden zu sein.

Denn Kinder, die heute Mobbing erfahren oder ausüben, werden morgen Erwachsene sein, die mit diesen Mustern weiterleben. Die Frage ist: Welche Botschaft geben wir ihnen mit auf den Weg?